浙大科學家做出首張圖靈結構凈水膜

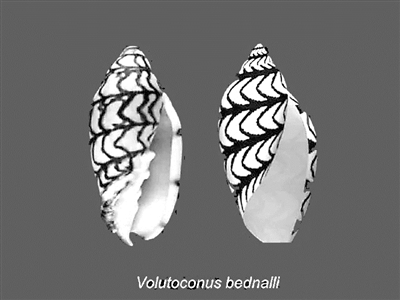

貝殼上精妙絕倫的圖案形態(tài)。 浙江大學 供圖

1952年,現(xiàn)代計算機與人工智能之父艾倫·圖靈提出猜想:我們所見的一部分生命世界的形態(tài),本質上是一類不均衡的化學反應的結果。60多年后,浙江大學化學工程與生物工程學院張林教授的實驗室誕生了一張新型凈水膜,它不同尋常的表面形貌正符合圖靈當年提出的圖靈結構理論。

生物學家們在不同尺度的生命體系中發(fā)現(xiàn)圖靈結構:斑馬魚體表的黑色和黃色色素細胞相互作用,在體表出現(xiàn)的條狀斑圖;小鼠生成毛囊的基因表達過程中存在“反應—擴散”過程,它決定著毛囊間距,影響著小鼠毛發(fā)的密度分布差異;魚鰭內(nèi)骨骼中指頭的數(shù)目,也是幾個基因因圖靈機制產(chǎn)生的結果。

課題組經(jīng)過討論,提出制備納濾膜的界面聚合反應正是一種典型的“反應—擴散”反應。既然這樣,便可以依據(jù)圖靈的理論來調(diào)控納濾膜的制備過程。張林介紹,研究組陸續(xù)嘗試在水中添加不同類型的親水大分子:淀粉、聚吡咯烷酮、聚乙二醇等,當試到聚乙烯醇時,納濾膜的表面出現(xiàn)了條狀的周期性圖案——光滑的納濾膜“變臉”了,電子顯微鏡下,科學家欣喜地發(fā)現(xiàn)薄膜表面分布著縱橫交錯的20納米左右厚的“管道”或“圓泡”。經(jīng)過測試,膜的透水性能翻了倍。

經(jīng)過核磁共振實驗,科學家發(fā)現(xiàn)哌嗪和均苯三甲酰氯的擴散速率差異不足以產(chǎn)生圖靈結構,而加入聚乙烯醇后,哌嗪的擴散速率明顯下降。是聚乙烯醇讓哌嗪放慢了“腳步”,在界面聚合過程中,哌嗪與均苯三甲酰氯“舞”出了不一樣的路線,最終形成了一張具有納米級圖靈結構的納濾膜。

張林課題組納濾膜表面“制造”復雜紋理確實屬于圖靈結構嗎?要給出這個答案,張林課題組必須重新對制膜過程觀察、解析。判斷是否屬于圖靈反應—擴散方程的關鍵之處在于,反應中的活化劑和抑制劑各自的擴散速率必須有數(shù)量級的差異。

“通過調(diào)節(jié)聚乙烯醇不同的濃度,我們得到了管狀、泡狀等不同的圖靈結構。”張林說,這項研究是第一次將圖靈結構拓展到應用領域,用來指導凈水膜的制備。具有圖靈結構的凈水膜,透水性能大大突破了納濾膜的透水極限,透水效率比常規(guī)納濾膜高出3—4倍。這是因為圖靈結構的表面紋理凹凸不平,賦予了凈水膜更多的透水位點。

“我們發(fā)現(xiàn)了圖靈結構納濾膜的形成機理,下一步將開發(fā)性能更為優(yōu)異的凈水膜。”張林說。與傳統(tǒng)制造工藝相比,這項膜制備技術不必對現(xiàn)有生產(chǎn)線做任何改造,就能生產(chǎn)出性能更優(yōu)的凈水膜,會有良好的應用前景。(周煒)